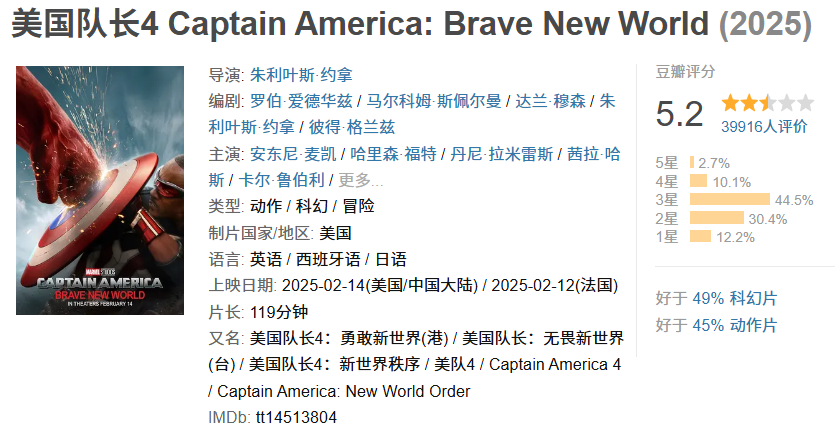

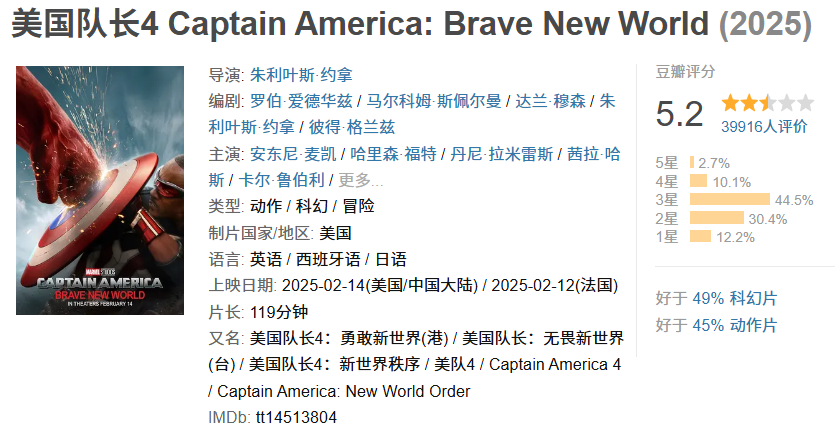

《美国队长4》(Captain America: The New World Order)自2023年3月上映以来,全球票房和口碑确实出现了显著下滑,成为该系列(含漫威电影宇宙MCU)近十年表现最差的影片之一。这一现象可以从多个角度分析:

一、核心原因:叙事逻辑与角色定位的矛盾

- 角色使命的终结

在《复仇者联盟4》中,美国队长以自我牺牲完成英雄闭环,为MCU第三阶段画上句号。然而,《美队4》强行延续其故事线,导致角色陷入“无意义战斗”的困境——他已卸任、年老且失去爱人佩吉,继续以战士身份卷入新战争,既违背人物成长逻辑,也消解了前作的悲剧性。 - 剧情冗余与节奏失衡

- 支线过多:影片试图同时处理冷战阴谋、新反派登场、旧角色回归等多条线索,导致主线模糊。例如,反派“霍华德·斯塔克”(老年版钢铁侠)的登场缺乏铺垫,其动机牵强且戏份分配不当。

- 动作戏占比过高:大量打斗场面挤压了角色内心的挣扎与情感表达,尤其是队长面对昔日战友牺牲的场景本应成为高潮,却被简化为战斗片段。

二、创作层面的失误

- 编剧与导演的割裂

《美队4》由朱利叶斯·莫雷蒂(Julius Murray)编剧、安东尼·罗素(Anthony Russo)执导,但两人未能精准把握角色的核心矛盾。罗素此前主导的《复仇者联盟》系列以宏大叙事见长,却在此片中暴露出对小人物叙事的把控不足,导致影片失去《美国队长1》《2》的经典人文质感。 - 角色塑造的倒退

- 史蒂夫·罗杰斯的“变坏”:影片试图通过让他参与秘密行动甚至违反道德准则来制造冲突,但这一转变缺乏合理动机,反而削弱了角色作为“精神图腾”的意义。

- 配角沦为工具人:巴基·巴恩斯、山姆·威尔逊等关键配角戏份减少,新角色如“艾琳娜·拉德诺夫”(红寡妇)的加入未能与主线产生深度关联。

三、市场与观众心理因素

- 观众情感透支

MCU前三阶段长达11年的铺垫已使观众对英雄“牺牲—重生”套路产生审美疲劳。《美队4》中史蒂夫复活并继续战斗的设定,不仅未能延续《终局之战》的感动,反而因逻辑漏洞引发不满(如为何他能快速适应现代科技)。 - 档期竞争与口碑扩散

- 同期竞品强势:2023年3月,《美队4》与《惊奇队长2》《龙与猫头鹰》等影片同档上映,分流了部分观众。

- 早期口碑崩盘:首周末烂番茄新鲜度仅68%(含影评人评分),Metacritic得分54/100,负面评价集中在“剧情老套”“角色行为不合理”等方面,迅速影响后续票房。

四、行业背景与MCU生态变化

- 超级英雄电影的市场饱和

全球超级英雄电影市场在2020年后持续萎缩,《美队4》的票房表现反映了观众对传统英雄叙事的厌倦。相比之下,漫威近年尝试的《黑豹2》《洛基》等非主线作品反而获得更高评价。 - MCU第四阶段的定位偏差

第四阶段主打“英雄回归”,但《美队4》未能有效串联《终局之战》后的世界观。其他作品如《雷神5》《蚁人3》虽也有瑕疵,但因聚焦特定角色或引入新元素(如时间旅行),反而保持了观众的新鲜感。

五、对比与反思

- 成功案例借鉴:

《钢铁侠3》(2013)通过“英雄陨落”重新定义托尼斯塔克的形象;《雷神4》(2017)则以幽默与温情平衡史诗感。这些影片均以角色为核心,而非单纯服务宇宙观。 - 失败教训:

当超级英雄脱离人性深度沦为“符号”时,观众便失去了共情的根基。《美队4》的教训警示漫威:即使是最经典的英雄,也需为其故事找到合理的终点,而非强行续写传奇。

总结

《美国队长4》的低迷并非偶然,它是MCU过度依赖“情怀牌”、忽视角色内在逻辑与叙事创新的必然结果。影片试图用动作场面和怀旧元素掩盖剧本缺陷,最终导致口碑崩盘与票房滑铁卢。这一案例或许能为超级英雄电影的创作提供警示:英雄的传奇,终究需要以尊重人物本质为前提。